Découvrez le guide du panneau solaire hybride PVT: principe PV+thermique, rendement panneau hybride, chauffe-eau, dimensionnement, coût, certification.

Durée de lecture estimée : 14 min

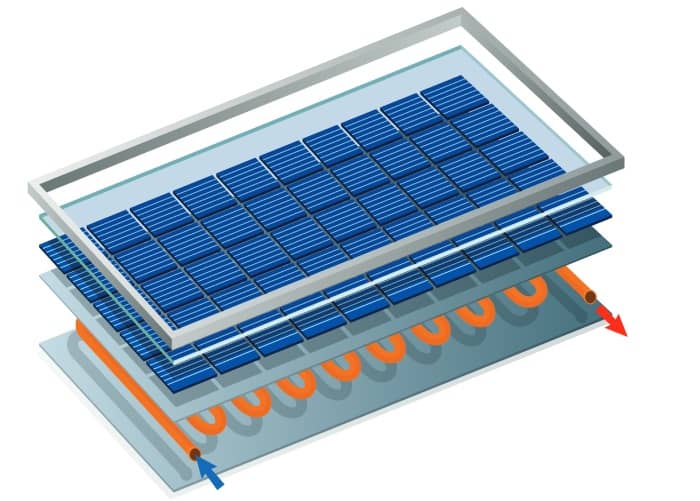

Un panneau solaire hybride PVT combine, dans un même module, des cellules photovoltaïques pour produire de l’électricité et un capteur thermique pour récupérer de la chaleur. Dit autrement, le PVT marie le solaire PV et le solaire thermique. Cette double fonction maximise la surface utile de votre toiture, augmente la densité énergétique au mètre carré et améliore le rendement global d’un système solaire. Retenez l’idée simple : un panneau PVT capte la lumière pour l’électricité et la chaleur pour l’eau chaude ou le chauffage basse température.

L’intérêt est concret : sur un toit donné, on manque souvent de place pour installer à la fois du PV et du thermique. Le PVT résout ce casse-tête. Il produit des kilowattheures électriques pour vos usages domestiques (kWh) et alimente un ballon d’eau chaude sanitaire (ECS), un plancher chauffant basse température, ou une piscine. Comme la chaleur est récupérée à des températures modérées, on valorise une énergie qui, sur un module PV classique, se perd en chaleur dissipée. Bonus : le refroidissement des cellules peut améliorer légèrement le rendement électrique, surtout en été (rendement PV).

Usages cibles : maisons individuelles avec besoins conjoints en électricité et en ECS, bâtiments tertiaires à consommation continue (hôtels, résidences, bureaux avec douches/cuisines), piscines privées/collectives, et certaines applications industrielles demandant chaleur basse température et électricité simultanément.

La face avant capte le rayonnement et produit de l’électricité. Comme tout module PV, ses performances dépendent de la puissance crête, de la température des cellules et de l’irradiance. La chaleur extraite par la partie thermique contribue à maintenir une température de cellule plus basse qu’un PV seul dans certaines conditions, ce qui peut légèrement améliorer la puissance instantanée.

Derrière les cellules, un échangeur (eau glycolée ou air) récupère la chaleur. La chaleur utile est typiquement disponible à basse/moyenne température, adaptée à l’ECS via échangeur, au préchauffage ou à un plancher chauffant basse température. Le débit et la régulation pilotent la température de sortie et le rendement.

Idée directrice : produire utile des deux côtés. La partie PV transforme le rayonnement en kWh électriques, la partie thermique récupère ce qui serait autrement perdu en chaleur.

Un schéma standard comprend un circuit primaire PVT (pompe circulateur, capteurs, capteurs de température, vase d’expansion, soupape de sécurité, purgeur, mitigeur), un échangeur vers le ballon ECS ou un échangeur à plaques, et une régulation différentielle. Protection antigel par glycol ou vidange gravitaire (drainback). Pour plancher chauffant basse température, on ajoute une vanne mélangeuse et une loi d’eau. Pour piscines, l’échangeur peut être dédié, avec priorité solaire en été.

Points de vigilance : pertes de charge, équilibrage des champs, isolation des tuyauteries, sécurité thermique (limitation de température, soupapes), stratification du ballon, et positionnement des sondes pour une régulation stable.

Côté électrique, le PVT se traite comme un champ PV classique. On peut choisir un onduleur string (centralisé) ou des micro-onduleurs (comparatif onduleurs) selon l’ombrage, la modularité et la redondance souhaités. Les protections DC/AC (parafoudres, sectionneurs, fusibles), le dimensionnement des câbles, la mise à la terre et la conformité aux normes locales sont indispensables.

Pour maximiser l’autoconsommation, on pilote des usages en phase avec la production solaire : chauffe-eau, recharge véhicule, ventilation, pompe de piscine. Un pilotage “smart” peut lancer la chauffe ECS en priorité quand l’irradiance est forte, tout en respectant la température de consigne. Les données temps réel, via passerelle ou gestionnaire d’énergie, permettent d’ajuster les consignes et de limiter les soutirages réseau. Le stockage thermique est généralement prioritaire (coût de stockage par kWh faible). En besoin thermique faible, on oriente vers des usages électriques ou une batterie si présente.

Le rendement d’un PVT résulte de l’équilibre entre extraction de chaleur et performance électrique. Une extraction trop forte peut refroidir les cellules (bénéfice PV) mais réduire la température utile; une extraction trop faible laisse monter la température et dégrade la puissance PV. Facteurs majeurs : irradiance, température ambiante, vitesse de vent, débit du fluide/air, architecture de l’échangeur, orientation/inclinaison et propreté des surfaces. Les coefficients de température PV et l’efficacité thermique (η0, a1, a2) caractérisent cette interaction.

| Localisation | Puissance PVT | Électricité (kWhé/an) | Chaleur utile (kWhth/an) | Couverture ECS | ROI (années) |

|---|---|---|---|---|---|

| Sud France | 3 kWc | 4 100 | 2 600 | 60–75 % | 10–11 |

| Nord France | 3 kWc | 3 200 | 1 800 | 45–60 % | 11–13 |

| Ouest France | 6 kWc | 6 400 | 3 700 | 70–85 % (ECS familiale) | 10–12 |

Ces ordres de grandeur varient avec l’orientation, l’ombrage et la régulation. Pour approfondir les facteurs d’optimisation PV (orientation, inclinaison, masques), voir ce guide optimiser la puissance PV.

Voir la méthode complète et des exemples chiffrés dans ce guide dédié au dimensionnement d’une installation solaire.

Postes principaux : modules PVT, structure et ancrages, hydraulique (pompe, vannes, vase, soupapes, échangeur, ballon), régulation (automate, sondes, passerelle de monitoring), électricité (onduleur/micro-onduleurs, protections DC/AC, câbles), mise en service et main-d’œuvre. Le coût dépend de la taille, de la marque, de la complexité du schéma et de la région. Pour une estimation actualisée 2025, consultez cet article spécialisé.

Maintenance préventive annuelle (contrôles hydrauliques, pression, qualité du fluide caloporteur, serrage électrique, nettoyage si nécessaire). Durée de vie comparable aux modules PV pour la partie électrique, et dépendante de la qualité hydraulique (matériaux, corrosion, antigel).

Les aides varient selon les pays et dispositifs; en France, la partie thermique peut être éligible à certains dispositifs locaux. Vérifier les conditions d’éligibilité et les obligations d’installateur qualifié.

Côté PV : relever la puissance crête (Wc) à STC, le rendement, la NOCT, le coefficient de température de la puissance (%/°C) et les courbes I-V. Ces données montrent comment la puissance diminue quand le module chauffe et permettent de comparer les modèles.

Côté thermique : relever l’efficacité optique η0 et les coefficients a1/a2 (pertes), conditions d’essais, plages de débits, pertes de charge, matériaux et température maximale. Vérifier la compatibilité antigel et la pression maximale admissible.

Comparer toujours à conditions équivalentes. Méfiez-vous des présentations mélangeant des données idéales et des projections annuelles optimistes. Demandez des essais tiers et, si possible, des retours sur des sites comparables au vôtre.